採用エントリー

歴史を知る

- TOP

- 歴史を知る

History History History History History History History History History History

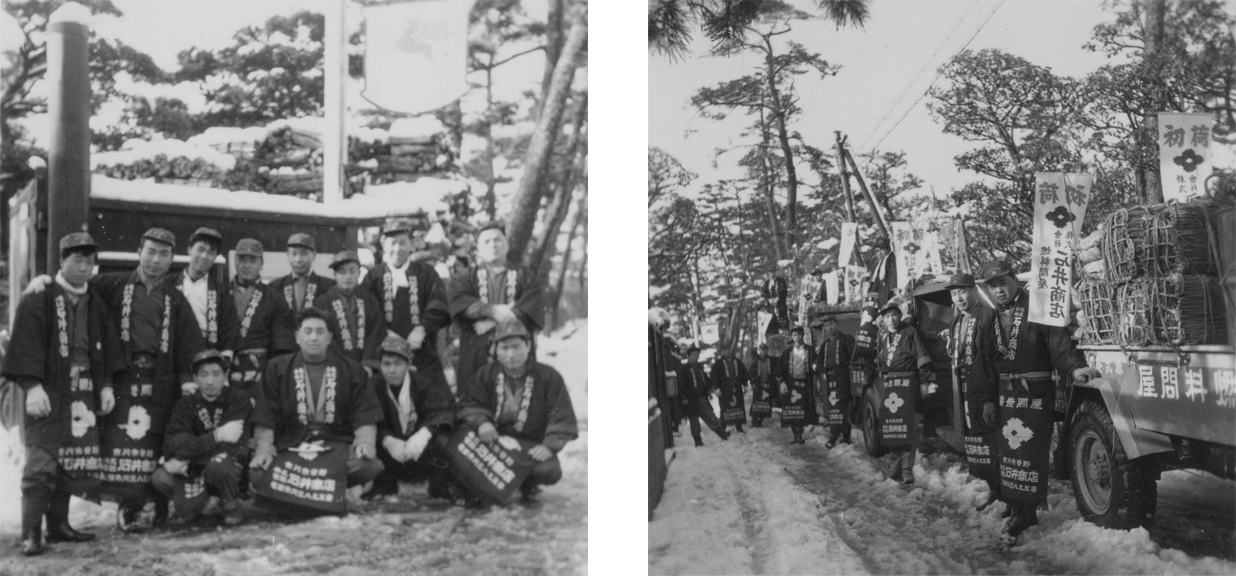

アイエスジーは1884年(明治17年)に「石井商店」として東京の本所相生町において米の販売店として創業しました。

当社は創業から信頼を守りつつ、時代の変化に対応しながら、お客様のくらしと共に歩んでおります。

1946.11

日本国憲法公布

1951.9

サンフランシスコ平和条約を締結

日米安全保障条約を締結

日米安全保障条約を締結

1953

家庭用燃料としてLPガスが使われ始める

1961

日本初のLPガス輸入船「豪鷲丸」(ゼネラル瓦斯)が川崎に帰港

1960-75

ベトナム戦争が起こる

1964

自動切替調整器の発売

1964.10

第18回オリンピック競技大会(東京)

1965

ガス漏れ警報器販売開始

1967.12

「液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律」(液石法)が成立

1970.3

大阪で日本万博開催

1972

日中国交正常化

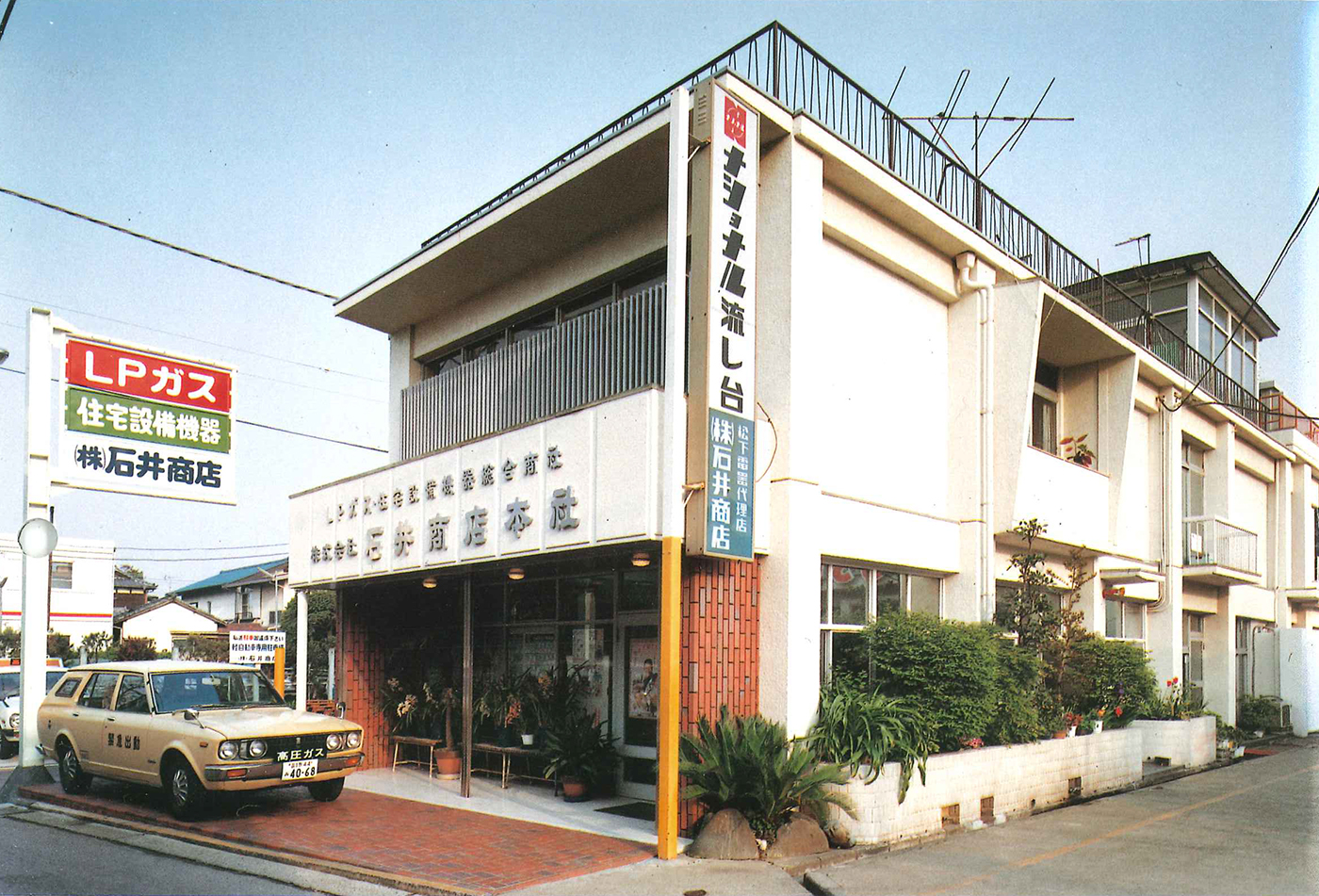

顧客件数が6,000件近くまで拡大。さらなる躍進を考えて充填工場を建設し、元売りから直接LPガスを仕入れることを考える。当時の売上が3億円の中、投資として工場建設費用3億円、日本銀行の長期金利8.6%という状況。3代目石井誠の母は賛成してくれたが、一緒に働いていた全員が反対した。しかし建設を決断し、資金の3億円を元売りと銀行から借り入れ、来年からガスの取引きを今の倍行う約束をした。

充填基地完成後、第一次オイルショックにより、世の中で石油とLPガスが不足した。当社は元売りと先付の買い取り契約を行っていたので、潤沢にLPガスを調達できた。これにより、顧客件数を3,000件増やし、いつ返済できるか分からなかった借金を6年で完済した。

充填基地完成後、第一次オイルショックにより、世の中で石油とLPガスが不足した。当社は元売りと先付の買い取り契約を行っていたので、潤沢にLPガスを調達できた。これにより、顧客件数を3,000件増やし、いつ返済できるか分からなかった借金を6年で完済した。

1973

第一次オイルショック

1973.2

液石法の改正により、LPガスメータの設置が義務付けられた

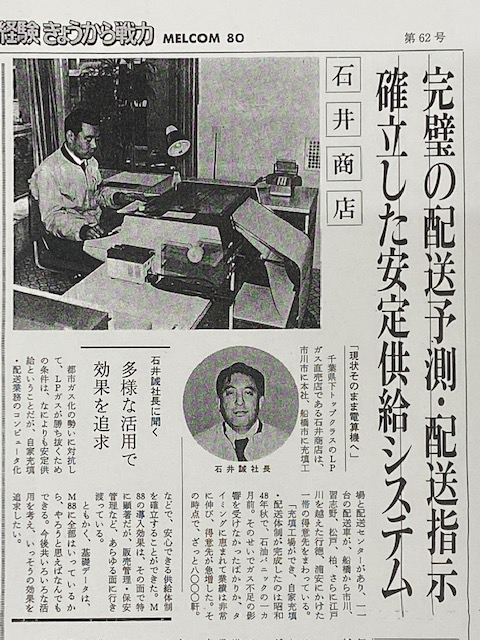

顧客件数が飛躍的に伸び、伝票の手書きは限界を迎えていた。この頃より事務の改善を進めながら機械化の検討を始め、コンピューターシステムの導入を決定。配送予測や配送指示業務もシステム化され、配送能率が格段に向上した。その他にも、機器販売、配管工事、灯油卸なども含めた販売管理は手書きとコンピューターの併用で行った。

1976年6月(昭和51年)

3代目石井誠が日本LPガス連合会にて、として活躍

LPガスの取扱いの注意、良さ、経済性を訴え、対都市ガスパンフレットを配布し、都市ガス転換の食い止めを図る。保安検査等の消費者サービスを徹底し、都市ガスに優る体制を確立する必要性を訴える。消費者を無視せず味方につける業界を目指す。業界のレベルアップ、都市ガスとの不公平是正するための法的措置を勝ち取る等、業界のつながりも視野に入れる。

1978

成田空港開港・第二次オイルショック

1982.11

中央自動車道全線開通

1985.3

つくば万博開催

従来の10倍の処理能力を有し、記憶装置は300Mb→800Mbに向上。以後2年間でガス機器管理、メンテナンス情報、入転居等の依頼伝票の自動発行を計画。

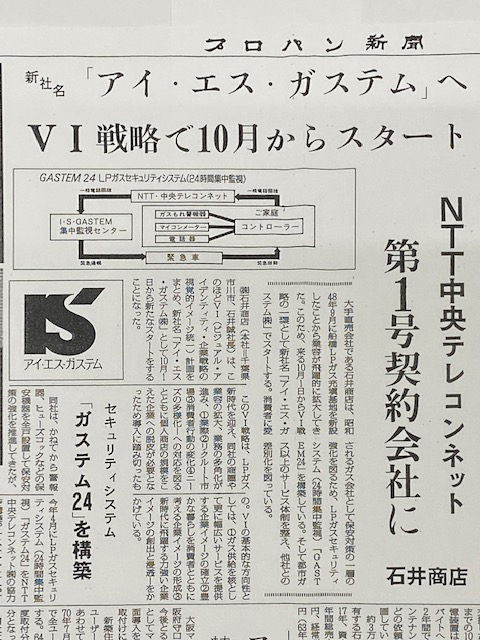

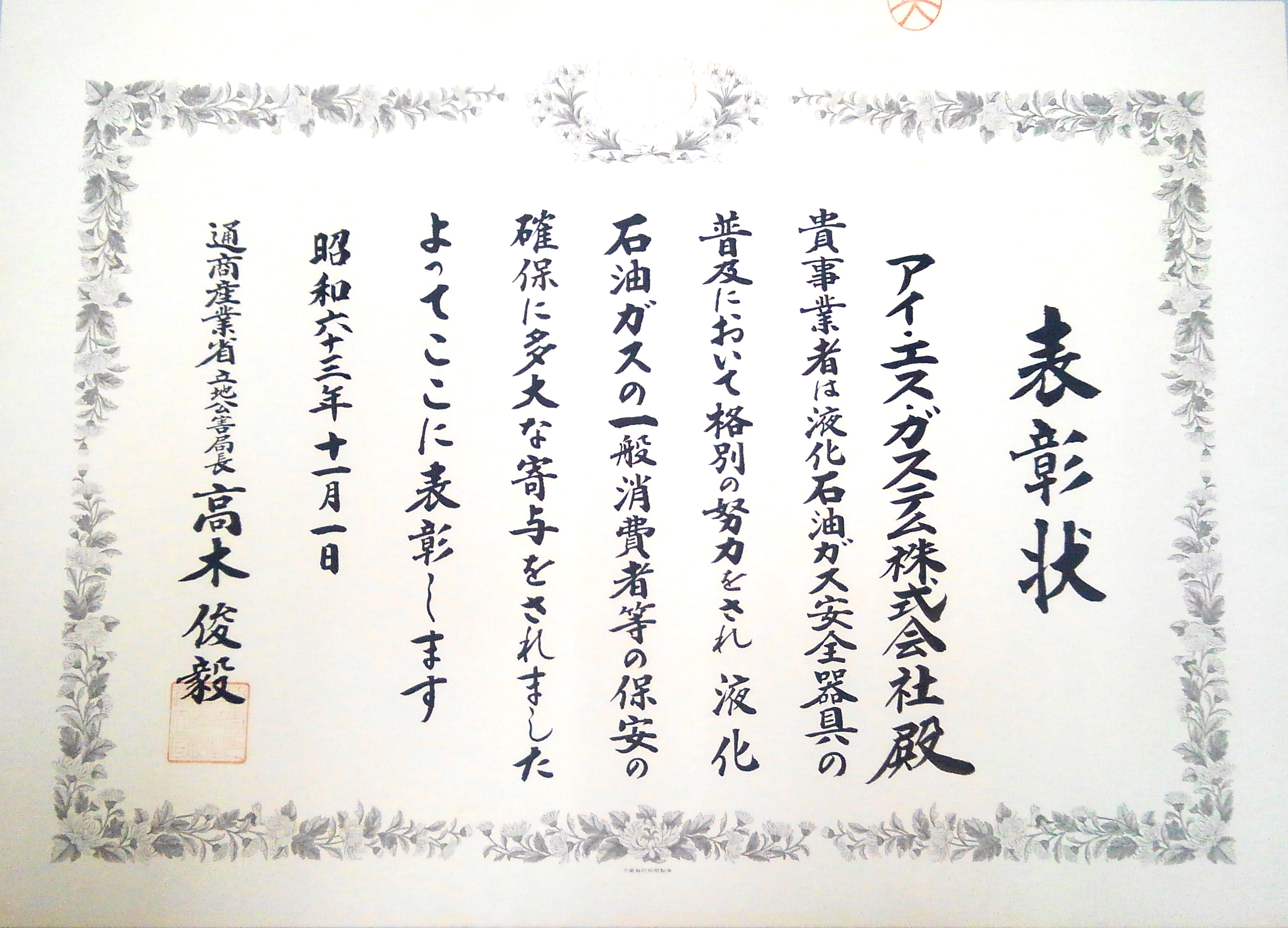

NTT中央テレコンネット契約第1号。保安対策の一層の強化、都市ガス以上のサービス体制を整備し、他社との差別化を図る。

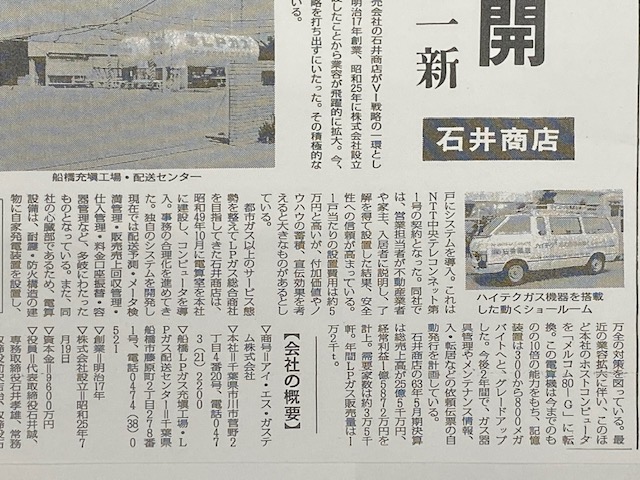

VI(ビジュアル・アンデンティティ 企業戦略の視覚的イメージ統一)戦略の一環。商圏や業容の拡大、業務の多角化が進み、①業際②リクルート市場③消費者行動の変化④ニーズの多様化への対応を図る。そして個人商店の規模を超え、事業拡充強化のため。

VIの方向性

①ガス供給を核として更に幅広いサービスを提供する企業のイメージ確立

②豊かな暮らしを消費者とともに考える企業イメージの形成

③新時代に飛躍する力強い企業イメージの創出と浸透

VIの方向性

①ガス供給を核として更に幅広いサービスを提供する企業のイメージ確立

②豊かな暮らしを消費者とともに考える企業イメージの形成

③新時代に飛躍する力強い企業イメージの創出と浸透